スタートアップと一緒に世界の景色を変えていく

2023年10月25日に開催された「NTT DOCOMO VENTURES DAY 2023」。多くの来場者がつめかけたステージセッションから、最初に行われたオープニング&キーノートと、「スタートアップとドコモで創るみらいのカタチ」と題したリバース・パネル・ディスカッションの模様を紹介する。

InnovationとCo-Creationにドコモグループとして1兆円超を投資

スタートアップ企業とNTTグループのマッチングと、今後の共創のきっかけ作り目的としたNTTドコモ・ベンチャーズ(以下、NDV)による祭典「NTT DOCOMO VENTURES DAY 2023」が、今年は東京・大手町の会場で開催された。第8回目となる今年は「Make your next move -それぞれが描く景色を、重ね合わせよう-」をテーマに、多彩なプログラムや展示ブースなどが展開された。

ステージセッションでは、まずオープニングとしてNDV 代表取締役社長の安元淳氏が登場。「力と想いを束ね、世界の景色を変える。」というNDVのミッションを改めて紹介し、このミッションを実現すべく「スタートアップの構想実行力とNTTグループ各社の社会実装力をつなぎ、世界の景色を変えるイノベーションを起こしていきます」と挨拶した。

続けてNTTドコモ 代表取締役副社長の栗山浩樹氏が登壇し、キーノートの前半として、NTTグループのオープンイノベーションに対する考えや取り組みの概要などを語った。

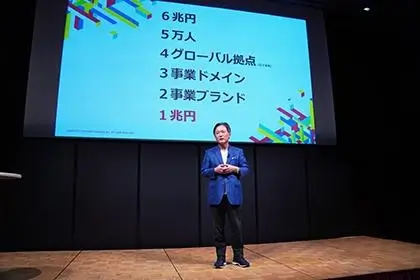

まず栗山氏が触れたのは、2022年1月にNTTドコモ(以下、ドコモ)とNTTコミュニケーションズ、NTTコムウェアが新ドコモグループとして生まれ変わり、BtoCを担う「NTTドコモ」とBtoBを担う「ドコモビジネス」の2ブランドを展開したこと。さらに栗山氏は、BtoBtoXも「両ブランドが一緒になってドコモグループとして進めていく」と補足する。

また、ブランドスローガンとして「あなたと世界を変えていく。」を掲げており、事業領域は「法人事業」「スマートライフ事業」「コンシューマ通信事業」の3つとなる。現状でこれら3事業は国内展開が中心だが、栗山氏は「グローバル展開を見据えており、その布石もすでに打ち始めています」と語った。

さらに、ドコモグループを挙げたオープンイノベーションの推進と規模拡大の加速についても言及。「売上6兆円」や「社員5万人」というドコモグループの現状に対して、「事業と人材のポートフォリオに厚みを増すための取り組みを皆さんと進めていきたい」と付け加えた。

具体的な取り組みは、1つ目として2023年7月に「新事業開発部」を新設。これにより、ドコモグループ内部の社員と社外パートナーのそれぞれが行うイノベーションのマッチングを加速していく。領域については「グリーンデータセンター」「クラウド」「AIコンタクトセンター」「グローバルIoT」「データドリブンマーケティング」「ネット金融・デジタル決済」「グリーンエネルギーのリテール」などを想定。栗山氏はこれらに加えて「Open RAN」や「Web3」も挙げ、「コア事業と戦略事業の両方で皆さんと新しい成長のステップを踏んでいきたい」と語った。

2つ目として、同じ2023年7月に社員のアイデアを事業化する新規事業創出プログラム「docomo STARTUP」を開始した。このプログラムではスピンオフに加えてスピンアウトのメニューも取り入れており、両面のプログラムでドコモグループの動きを加速していく。なお、2023年10月2日にはこの第1号として、電子チケット販売サービスを提供する「teket」を設立した。

3つ目は「社外パートナーとのイノベーション」で、既存事業の厚みも増していくとともに、新しい領域への事業展開や既存事業の海外展開にもチャレンジしていく考えだ。その一例として、2023年9月にインテージホールディングスと、2023年10月にマネックグループ・マネックス証券との資本業務提携を発表しており、今後はこれらの領域などでもさらに力をつけていくことを目指す。

最後に栗山氏は、これらのInnovationとCo-Creationのために「3か年で1兆円を超える投資を実施する」と表明し、後半の安元氏へとバトンタッチした。

より戦略リターンを追求するCVCへと進化!

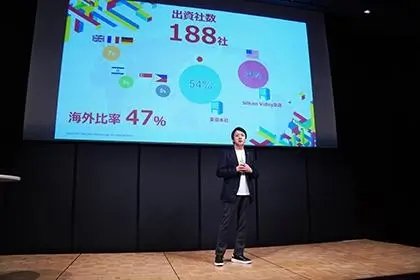

改めて登壇した安元氏は、新ドコモグループのオープンイノベーション戦略やその想いを踏まえ、NDVとしての取り組みを紹介した。

まず、NDVの投資体制としては、ドコモが出資する「ドコモ・イノベーションファンド」とNTTが出資する「NTTインベストメント・パートナーズファンド」の2つを運用。運用総額は国内CVCとしては最大級の1050億円となり、ドコモグループだけでなく「NTTグループ全体とスタートアップを橋渡しする役割を担っている」こと強調する。

ドコモ・イノベーションファンドでは、「ドコモが展開するさまざまな事業とのシナジー創出」と「将来の事業創出」の2つを目指す。既存事業とのシナジーとしては「金融決済」「マーケティングソリューション」「エンタメ」「あんしんあんぜん」「エネルギー」「法人ソリューション」という6つの領域を中心に出資を進めていく。またNTTインベストメント・パートナーズファンドでは、「IOWN構想の実現に資する領域」「データドリブン領域」「エネルギー・環境技術に資する領域」「その他領域」の4つに投資をしていく考えだ。

こうした考え方に基づき、NDVは「より戦略リターンを追求するCVCへと進化していきたい」と安元氏は訴える。さらに、これを実現するための取り組みを2つ示した。

1つは「協業コミットの仕組み化」である。スタートアップとの協業にさらなるリソースを充てていくことはもちろん、前段で栗山氏が紹介した新事業開発部とも連携しながら、スタートアップのビジネスやアセットをドコモグループの事業へと組み込むことで、ともに成長していくことを想定している。もう1つは「柔軟なファイナンスの対応」である。協業コミット案件については出資比率をさらに高め、CVCであってもファイナンスのラウンドをリードし、協業での戦略的な意義も構築していく。

さらに、この取り組みを体現する最新の共創事例を2つ紹介した。1つ目はドコモのマーケティングソリューションビジネスの拡大を目的とした、ID-POSの分野で先駆的な知見を持つスタートアップのフェズとの業務提携で、このイベント当日に発表された。「ドコモリテールDXプログラム」の一翼を担う取り組みとして、ドコモの顧客データ基盤とフェズのID-POSデータを連携し、ともに成長を遂げるスキームを計画している。

2つ目は、複数の口コミサイトおよび複数の店舗管理に強みを持つ「口コミコム」を運営するスタートアップのmovとの連携だ。movが有する口コミデータや情報をマッシュアップすることで、ドコモのdポイントクラブやd払い加盟店向けの新たな価値提供を進めていく。なお、movに対してはNDVが2022年から出資を行っており、共創にまで発展できた事例となる。

最後に安元氏は、「NDVは国内最大級のCVCとして、世の中を変えるインパクトのあるイノベーションをスタートアップとともに実現していく」と宣言。NTTグループ全体がスタートアップとともに切磋琢磨してともに成長していくとし、キーノートを終えた。

ドコモが実現したこれまでのイノベーションや今後の未来像とは?

キーノートに続いて実施されたリバース・パネル・ディスカッションでは、NTTドコモ マーケティングイノベーション部長の石橋英城氏とNTTドコモ ライフスタイルイノベーション部長の笹原優子氏が登壇。モデレーターにNTTドコモ 新事業開発部長の原尚史氏を迎え、ドコモグループがスタートアップに求めることをパネル・ディスカッション形式で語り合った。

最初のテーマは「これまでに取り組んできたオープンイノベーションの実例」について。2023年5月までNDVの代表取締役社長を務めていた笹原氏は、2020年のNDV時代の事例として、AIによる自律飛行型ドローンを開発するスタートアップ「Skydio」との協業を紹介した。

実は原氏も、ドコモのドローン事業を担う立場およびNDVシリコンバレー支店在籍時代にこの協業に直接携わっていたことから、詳細は原氏が説明。現在はドローンビジネス「docomo sky」が立ち上がっており、GPS信号の届きにくい橋の下部分や橋梁内部のチェックにも対応した「橋梁点検」やドコモの「鉄塔点検」などですでに活用されているそうだ。この案件は、ドコモグループにないスタートアップの技術を活用した“唯一無二のもの”であり、原氏は「我々としても学びのあったとても良い事例でした」と振り返った。

石橋氏は、キーノートでも紹介されたフェズとの協業事例を挙げた。約1億ID分のID-POSデータを持つフェズは、すでに複数のリテール事業者と連携し、それぞれのプラットフォームで分析・管理することでリテールのDXソリューションに活用している。ドコモとしては、フェズのそのような「実践的知見」や、これを世の中に打ち出す「企画力」「実現力」を高く評価。フェズの知見を活用して「自社のネットワークや顧客基盤、データの価値を上げていきたい。そうすれば、リテールの皆さんに対してこれまで以上に付加価値の高いサービスを提供できる」(石橋氏)と考え、今回の業務提携を実現させたという。さらに石橋氏は、以下のように振り返る。

「目指す未来や、そこへ向かう方法論などが近かったという点も大きかったと思います。日本のリテール市場に対して同じ課題感を持っていましたし、どういったチャレンジでブレイクスルーをもたらすのか、という部分の考え方も近く、検討時の議論も非常にスムーズでした。さらに、スタートアップならではの“チャレンジし続けてきた実践値の蓄積”も、とても魅力的でした。」(石橋氏)

次に原氏は、2つ目のテーマとして「ドコモが提供できるアセット・ドコモが求めるアセット」を提示した。

先に石橋氏は、ドコモが提供できるアセットを紹介した。具体例として、テクノロジーレイヤーではドコモのデータから購買・行動の予兆を行うAIエージェント基盤の先読みエンジン「docomo Sense」などを、データレイヤーでは約9700万の高品質な顧客データに加えて、それにひもづくリアルな日常生活の移動・行動データや決済情報などを挙げた。なお、顧客データや決済情報などの個人情報はきちんと本人の許諾を得たうえで統計データとして活用される。さらに、ドコモはBtoBやBtoBtoXによる企業側の接点も多様に有していることから、これも「スタートアップにとっては魅力的なものとなるはず」とアピールした。

また、約9700万の顧客データを活用した事例として、流通小売企業と取り組んだ「予兆探査」を紹介。docomo Senseを使って引っ越し予兆のモデリングを実施し、引っ越し予兆者クラスターをドコモのデータから抽出してリーチしたところ、「CTR(Click Through Rate)が通常の2倍、購買単価が195%」という結果が出てそうだ。このように「非常に確度の高い予兆モデルが作れることが、ドコモのデータの強みである」と石橋氏は胸を張る。

一方、笹原氏はドコモが求めているアセットについて語った。ドコモグループはパーソナルイノベーションだけでなく社会基盤イノベーションにも取り組んでおり、エネルギー事業の1つとして「ドコモでんき」を展開している。そこでは「社会全体のカーボンニュートラルの推進」や「ICTを活用したエネルギー需給管理の高度化」を掲げており、例えば2022年12月には電力供給に応じて電力需要を制御するデマンドレスポンスに関する協業にNatureと合意した。このように、カーボンニュートラルな世界を一緒に作っていけるパートナーを募集している点が1つ目である。

2つ目は、ドコモの親子向けサービスに関するものである。ドコモは2023年3月から子どもの成長を育む新ブランド「comotto」を開始し、さまざまな業界のパートナーとともに、子どもたちの未来の選択肢をもっと広げられるような学びや体験を提供している。例えば、STEAM教材による通信教育を展開するWonderfyと連携した「ワンダーボックス for docomo」の提供や、dキッズ内のコンテンツ連携を実施。さらに現在は、相互送客や親子が集まる場の創出を実現する「チャネル連携」を検討しており、そのパートナーの募集を呼び掛けた。

最後に原氏は、「ドコモが考えるスタートアップとの共創とは?」をテーマに、それぞれが思う理想像などを聞いた。

石橋氏はまず、国際競争力が低下している日本の現状に対して「大企業が人やモノ、金、知財などをロックインしていることが原因の1つにある」と指摘。そういった背景の一方で、大企業とは異なるビジョンを持ち、多様なチャレンジに挑んでいるスタートアップに対して、ドコモは「事業拡大に必要なアセットを提供できる」と石橋氏は考える。さらに、そういったスタートアップとドコモのアセットをきちんとマッチングさせ、スタートアップの成長を通じて「まだ見ぬ豊かな社会創造の一翼を担い、ドコモの価値も高めていきたい」と語った。

笹原氏は、「力と想いを束ね、世界の景色を変える。」というNDVのミッションに改めて触れ、ドコモ側も自社のアセットに対してスタートアップに負けないくらいの想いを持って活動する必要がある」と指摘。スタートアップと対等の熱量でビジョンや課題感を共有して「一緒に世界の景色を変えていきたい」と訴え、リバース・パネル・ディスカッションを締めくくった。

さまざまな手法やチャネルを用意し、スタートアップとともにイノベーションに取り組むNDV。一体どんな世界の景色を見せてくれるのか。多彩な連携を期待するとともに、その世界の到来がいまから待ち遠しい。