日本発GovTechの若獅子、共創スキームで宮城県のDXを加速する

行政や政治との関わりをデジタル化する「GovTech(ガブテック)」のサービスが増えてきた。そうした中、GovTechスタートアップのPoliPoliが宮城県、NTTコミュニケーションズ(以下、NTT Com)、NTTドコモ・ベンチャーズ(以下、NDV)と協力し、「みやぎDXプロジェクト」に参画。確かな手応えを得たプロジェクトの内容を関係者が語る。

住民の“生の声”を行政に届け、課題の解像度を向上

2021年9月のデジタル庁発足以降、国をあげて行政のデジタル化が進む。未だ道半ばだが、パソコン、タブレット、スマートフォンなど身近なデバイスからオンラインを通じて手続きが完了する行政サービスはじわじわと増えている。

こうしたサービスには、民間企業の協力が欠かせない。そこで登場したのが「GovTech(ガブテック)」だ。「Government(政治、行政)」と「Technology(技術)」をかけ合わせたクロステックの一種で、FinTech(金融)やMedTech(医療)、EdTech(教育)などと並び、社会システムのDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する方法として脚光を浴びている。

2010年代に欧米やシンガポールなどで成果を挙げたGovTechだが、近年は日本のプレイヤーも続々と登場。その1つであるPoliPoli(ポリポリ)がメキメキと頭角を現している。2018年2月に設立した同社は、政策提案プラットフォームの「PoliPoli」、住民が行政に直接意見を届ける「PoliPoli Gov(β版)」を主軸に、企業・団体向けのルールメイキングサービス「PoliPoli Enterprise(β版)」、政治情報メディア「政治ドットコム」を提供する。

中でも2021年10月にスタートしたばかりのPoliPoli Gov(β版)が好評で、官公庁や自治体との連携が引きも切らない。デジタル庁を皮切りに、経済産業省、中小企業庁、環境省、群馬県、三重県、北九州市などで採用され、2022年12月には横浜市での利用が始まった。

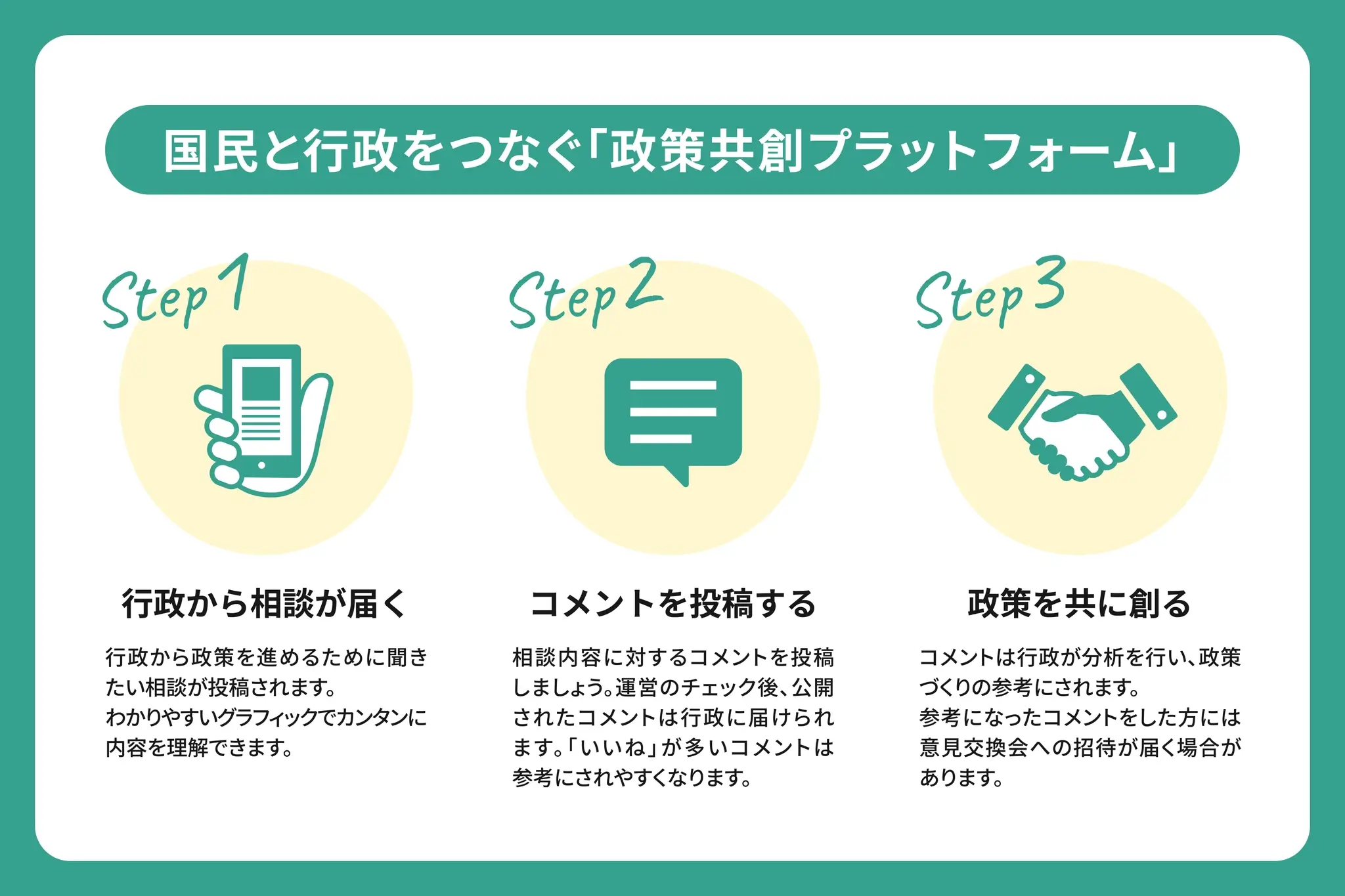

PoliPoli Gov(β版)の仕組みはシンプルで、プラットフォーム内に示された行政からの相談内容に対し、住民が意見を投稿するというもの。いわゆるデジタル版目安箱だが、スマートフォンをはじめとするデジタルデバイスからSNS感覚で簡単に投稿でき、なおかつ明快なインタフェースのため、これまで行政と距離があった人たちにも受け入れられた。これにより住民の“生の声”を迅速に行政に届け、課題の解像度を向上するのが狙いだ。

今回は、2022年に採択された宮城県の「みやぎDXプロジェクト」を紹介する。同年7月〜9月にかけて第一期を行ない、意見募集の結果を受けて10月〜12月にかけて第二期を実施した。本プロジェクトには宮城県、PoliPoliのほか、NTT Com 東北支社が参画。NDVはPoliPoliの橋渡し役を担当した。宮城県が抱えていた地域課題に対し、民間企業はどのように関わり、デジタル化を推進したのか。以下、担当者が一堂に会したインタビューをお届けしよう。

(出席者一覧)

・宮城県企画部デジタルみやぎ推進課地域情報化推進班 技術主査(副班長) 松谷達馬氏・宮城県企画部デジタルみやぎ推進課地域情報化推進班 主事 堀田大介氏・PoliPoli PoliPoli Gov 事業統括/執行役員 倉田隆成氏・NTT Com 東北支社 ソリューション営業部門 第八グループ 主査 武田理氏・NDV ディレクター 坂下裕樹氏

肝は住民と行政をつなぐコミュニティマネジメント

――まずはPoliPoli Gov(β版)の特徴について教えていただけますか。

倉田氏

官民共創を推進する住民参加型共創プラットフォームです。行政が施策を進める中で、住民の声は不可欠です。そうした際、率直に住民の声を拾い上げ、その声をもとに議論してアイデアを創出し、具体的な施策に落とし込んでいく支援を行ないます。

もちろん、パブリックコメント、あるいは県庁や自治体へのメールなど、従来も声を集める仕組みは存在しました。しかしパブリックコメントは政令や省令を決める際に意見を募るスタイルであり、質問自体のハードルが高い現実があります。行政機関へのメールも窓口がわかりにくいなどの理由から、一部の人しか利用していません。

つまり、門戸を広げてさまざまなアイデアを募りたいときに、最適なプラットフォームがなかったのです。そこで年齢性別を問わずに幅広く利用できるシステムとしてオンラインを活用したPoliPoli Gov(β版)を開発しました。最大の特徴は、わかりやすい表現と操作性を備えていること。誰もが手軽に投稿でき、意見を反映した政策の進捗を随時見える化するなどして“自分ごと”として捉えられるように工夫しています。例えばデジタル庁との取り組みでは、大臣が登壇するイベントと意見を投稿した住民をオンラインで結び、バーチャルで意見交換した実績があります。

門戸を広げることで誹謗中傷を懸念する官公庁や自治体も多いですが、投稿された意見は我々が厳密にコメントチェックを行ない、ノイズを整理しています。本基準による個別コメントの公開判定はPoliPoliが独立して行ない、クライアント(官公庁・行政ユーザー)は判定に一切関与できません。その基準もオープンにすることで透明化を心がけています。

――なるほど。仕組み自体はシンプルですが、意見を募るための壁はかなり低くなるのですね。

倉田氏

おっしゃる通りです。民間企業に頼らずとも行政が同様の仕組みを整備することはできますが、運用には相当な負荷がかかります。現状でも手一杯のリソースなのに、通知業務に加えてコメントの精査や回答業務が重なるとなれば、上手く機能しなくなってしまいます。我々が重視しているのはツールそのものではなくコミュニティマネジメント。第三者が行政と住民の間に入ってしっかりとコントロールし、コミュニケーションを活性化させることが重要だと考えています。

――宮城県ではデジタル化に関してどのような課題を抱えていたのですか。

松谷氏

県庁内にいるだけでは、本当の課題が見えてこないとの危機感がありました。私は東日本大震災を機に宮城県庁に入庁し、震災復興業務にも携わってきた人間。地域の人たちと直接ふれあい、いろんな声を聞いてきたからこそ課題が多岐にわたることを実感していました。そのため課題の解像度を上げるには、これまでのメール方式やパブリックコメントでは限界があると考えるようになりました。

次の10年、20年を見据えたときにデジタル化は避けては通れない道です。先ほど指摘されたようにPoliPoli Gov(β版)はハイテクではありませんが、誰もがカジュアルかつフランクに意見を投稿できます。デバイスもパソコンからスマートフォンに変わり、より手軽にオンラインサービスにアクセスできるようになりました。行政も時代の変化にあわせ、課題の抽出と解決に向けて住民の声をつぶさに聞くことが大事なのです。

世代を超えたいろんな立場からの意見は貴重

――「みやぎDXプロジェクト」にPoliPoli Gov(β版)を採択した経緯は。

松谷氏

デジタル技術を、もっと県民の間に普及させたいとの思いがスタート地点。その上で、「地域課題の解決にデジタル技術がどのようにマッチするか」をテーマにしました。一方で、過去の蓄積だけでは課題そのものが不明瞭であることがネックとなっていたのも事実です。それならば大枠の課題を提案し、それに対して県民の方々を巻き込んで進めたほうがより腹落ちするのではないかと考え、最初に「宮城県デジタル技術普及啓発推進事業」の企画提案を募集しました。

武田氏

その企画提案にNTT Com(当時はNTTドコモ)の東北支社が応募して採択されました。提案に対する実現可能性が高い企業をリサーチした結果、広く住民にリーチできるPoliPoliと出合い、パートナーになっていただく前提で進めました。

松谷氏

デジタル庁でもデジタル版目安箱を採用していたので、こちらでも事前に調査してみました。トライすれば新たな結果が見えてくると判断して採択に至りました。

坂下氏

NDVは早い段階からPoliPoliを応援してきました。行政が住民レベルできちんと目線をあわせてサービスを提供するプラットフォームがほとんどなく、時代を変える可能性を感じたからです。それにPoliPoliのソリューションには地域課題を解決するミッションを掲げるNTTグループと共通点があります。

――第一期が2022年7月〜9月まで。第一期では防犯・災害、教育、子育て・医療・福祉、環境・エネルギーなど9つのテーマで意見募集を実施しました。どのようにプロジェクトを進めたのでしょうか。

倉田氏

4者でディスカッションしながら進めてきました。NTTグループはこれまでも地域に溶け込んでICTによって課題を解決してきた先駆者であり、それぞれの強みを持ち寄って内容をブラッシュアップしました。フラットな関係性だったので、とても意見が出しやすかったです。

堀田氏

反響も大きく、思いもよらないところから「この意見を取り上げてほしい」との声をいただくこともありました。最も想定外だったのは、工業高校の情報科の授業で「みやぎDXプロジェクト」のスキームを使わせてほしいと言われたこと。地域課題に対してデジタルでアプローチする絶好の機会と捉えていただいたようで、思わぬ副産物となりました。若い世代にとっても、「まずは自分の意見を出してみよう」という最初の一歩に適していたと思います。さらに意見が公開されるので、他者と比較しながら自分の考えを確かめることもできます。

松谷氏

第一期では3人の優秀賞受賞者を表彰しました。そのうちの1人は看護師の方で、県の地域課題にとって最も重要な「子育て」と「地域医療」への提言でした。ご自身の経験から、「地域での周産期医療はほとんど仙台市内に集中している。遠隔診療の仕組みが整備されないとなかなか出生率も向上しない。なので、そこに注力してほしい」と。我々はその状況を把握していましたが、生の声が実際に住民から上がって県に直接届くことで一歩前進しました。

そのほか学生からは「夜道が暗い。大人は車で移動するので気づかないが、田舎では子どもたちが自転車で田んぼ道を走って通学しているので改善してほしい」との意見が寄せられました。このように、世代を超えたいろんな立場からの意見は貴重なものとなりました。

未来は誰もが助け合う共助が理想の姿

――事業者としての手応えはどうでしょう?

武田氏

5GやDXなど最新技術に関連する意見応募があり、弊社内でも興味を持つ人間が多かったです。40件ほどのアイデアは何らかの形で対応できそうだとの手応えがありました。事業者がどのように対応すればいいのか、課題に対して具体的にイメージできるようになるメリットは大きいですね。

PoliPoliにもだいぶ寄与していただきました。第一期が終了した時点で宮城県に政策提言書案を提出しましたが、集まったアイデアに対して「こういう事例がある」「こういうソリューションがある」といった具体例を加えて骨子を作成していただいたからです。双方が強く連携しながら進めることができました。

倉田氏

ありがとうございます。我々の得意領域は、先に話したようにコミュニティマネジメントです。実際の政策として進めるためのスタートダッシュであり、課題を解決するためには行政が企画を出すことに加え、事業者が事例を示しながら二人三脚で進めることが必須となります。

ですから、事業を後押ししてくれるNTTグループの協力は多大なものがありました。PoliPoliには政治家との連携サービスによる政策提言のナレッジがあるものの、そこから具体的にどのように解決するかの情報提供や実装の部分で上手く連携できたことに共創の手応えを感じています。いずれは地域の事業者を巻き込むことも必要ですから、事業者が積極的に関わるスキームが確立されれば、行政が企画を出すときの参考になります。そしてもう一点、宮城県と一緒にアイデアをベースに解決策を導き出すプロセスを議論させてもらったことも財産です。

坂下氏

東北支社から進捗を聞いたときに痛感したのは、住民の方々がほしいのは目の前の課題を解決するサービスだということ。NTTグループは一歩先の未来を自治体に提案する傾向が強いですが、今回は集まった意見をベースにするため、より具体的なサービスを示すことができます。その意味でも、より住民の方々に納得していただける提案ができるのではないでしょうか。

――2022年10月〜12月までの第二期は防災、教育、子育て、身の回りの困りごとの4テーマに絞り込みました。身の回りの困りごとは25歳以下に限定しているのがユニークです。

堀田氏

これは工業高校の授業を訪問した際、「若い人たちをターゲットにして、気軽に投稿できる機会が増えれば面白いのではないか」とのアドバイスから実現しました。宮城県としても、次世代を担う若者の意見を集めたいとの思いがあったからです。年齢を区切ったことで集まらない懸念もありましたが、予想を上回る応募数があって良い意味で驚いています。

――直接的に声を届ける仕組みが普及すれば5年先、10年先の社会がどのように変わるのか楽しみです。

武田氏

日本人は自分の意見や要望を伝えるのがあまり得意ではないと言われますが、PoliPoli Gov(β版)のような“思いを伝えやすい”プラットフォームの存在は、今後の行政の運営に少なくない影響を与えると考えています。

坂下氏

確かにそうですね。いままで政治や行政は若者と縁遠いと思われてきましたが、決してそんなことはないと「みやぎDXプロジェクト」で証明されました。意見を出す機会がないだけで、うちに秘めている思いはたくさんある。こうしたプラットフォームがしっかりと根付けば、これまで反映されてこなかった声が集まり、政策や行政サービスの粒度が高くなります。結果的に社会が良くなることにつながるのではないかと期待しています。

倉田氏

我々の本質は、PoliPoliのプラットフォームを成長させることではありません。これからの社会では住民の声に対してきちんとした議論を重ねて推進することがより求められるようになります。施策の根拠になるのは地域住民の声だからです。

その結果をもとにすれば行政は施策の優先順位がつけやすくなり、集中すべき目標が定まれば事業者はスピーディに展開できます。そこでは地域の事業者との連携機会も生まれるので、地域全体のエコシステムが構築される。このサイクルを回すことで、地域が衰退せずにより良くなっていくはずです。その観点でも、県レベルで一歩を踏み出した今回の取り組みは大きな意味があります。この取り組みが波及することで、全国で同じスキームで進める自治体が必ず出てくると信じています。

松谷氏

未来は共助が当たり前になる社会になってほしいですね。自助と公助には限界がありますが、みんなで助け合えば可能性やリソースは無限大になります。今回の取り組みで集まった課題は宮城県だけのものではありません。住民から集めた意見をオープンデータとして公開すれば、誰でも参考にすることができます。

人口減少が加速し、これから行政も人も資源もどんどん苦しくなることが見えています。限られた予算でもビジネスとして成り立つ形になれば持続可能性が高まりますし、だからこそ住民や事業者たちと共助することが必要です。それこそ5年後、10年後の姿だと思います。