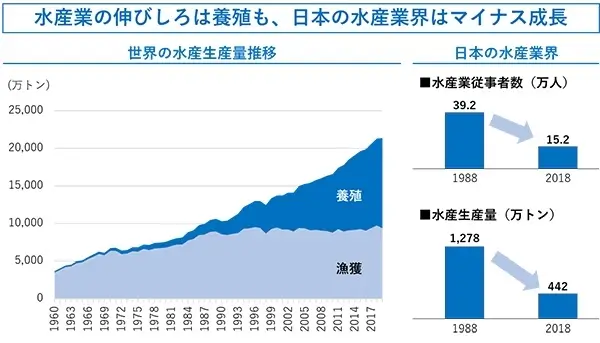

ゲノム編集とスマート養殖が水産業に革命を起こす

京都大学発スタートアップのリージョナルフィッシュが、水産業の革命児として脚光を浴びている。その可能性にNTTグループが着目し、連携協定を結んだ。思いもよらなかった”水産とNTT”の接点は何だったのか。そして、協業により何をめざすのか。関係者が一堂に介して思いを語った。

京大発、元経営コンサルタントがもたらす水産業革命

京都大学発のスタートアップとして注目を集めるリージョナルフィッシュ。テクノロジーを駆使した“スマート陸上養殖”によって、衰退する日本の水産業を救うためにチャレンジを続けている。

同社では、欠失型ゲノム(DNA全体の遺伝情報)編集を用いて魚類の品種改良を手がける。欠失型ゲノム編集とは、特定の遺伝情報のみをピンポイントで改変する技術。外来遺伝子を導入する遺伝子組換えとは異なり、自然な変異を促すのが特徴だ。同社の調査でも天然魚との差が見られず、安全との結果が得られている。

欠失型ゲノム編集の場合、これまで30年ほどかかっていた品種改良プロセスを10分の1ほどの2〜3年にまで短縮できる。狙った変異を起こすことができ、その変異が確実に次世代に受け継がれるため、1〜2世代の交配で済むからだ。

こうして生まれた新品種を陸上養殖によって増産する。陸上養殖のメリットは、天候状況に影響されずに生産力を担保しやすいこと、場所を選ばない多様な魚種の養殖が可能なこと、トレーサビリティの確保が容易なことが挙げられる。反面、設備装置のコスト高が壁となっており、なかなか進んでいない。

そこでパートナー企業と連携し、最新テクノロジーを採用したスマート陸上養殖のシステムを開発。ろ過技術・水槽設計による省力化、IoTのセンシングによる監視とデータ蓄積、AIによるデータ分析や自動管理を確立した。この仕組みとゲノム編集魚を組み合わせ、生産性向上によってコストを4分の1に削減することをめざす。

2021年9月には、自社で開発したブランド鯛「22世紀鯛」の提供を開始。クラウドファンディングを活用して支援者を募ったところ、100万円の目標額に対して320%となる320万5500円の資金を集めた。上記の手法で品種改良を行なった22世紀鯛は可食部マシマシの真鯛で、丸々と太った見た目がいかにも食欲をそそる。10月には立て続けに飼料効率が良く短期間の成長が見込める「22世紀ふぐ」の支援を募り、こちらは目標額に対して389%を達成した。

2019年に創業したリージョナルフィッシュの技術基盤は、京都大学のゲノム編集技術と近畿大学の完全養殖技術で、その道のプロフェッショナルが集う。だが、共同創業者/代表取締役社長の梅川忠典氏は、新卒で経営コンサルティングファームに入社、プライベートエイクティファンドと渡り歩き、コンサルティングや経営支援に従事した変わり種だ。

この背景から、梅川氏は「日本の養殖産業を高付加価値化し、水産業をサステナブルな成長産業に変えていきたい」との思いを胸に起業し、創業当初よりオープンイノベーションを目指した。イノベーションは、異なる要素の掛け合わせで生まれることを歴史が証明してきたが、その観点でもリージョナルフィッシュは未来の水産業の“革命児”になり得る資質を備えている。

こうしたイノベーティブなアプローチにNTTグループが共鳴し、研究、技術、出資と多方面から協力体制を敷く。2020年10月には、NTT、NTT東日本、NTTドコモらと連携協定を締結し、ときを同じくしてNTTドコモ・ベンチャーズ(以下、NDV)らによる資金調達も行なった。

今回は、梅川氏とともにNTTグループの担当者たちがリージョナルフィッシュの本社である京都大学国際科学イノベーション棟に集結。それぞれが描くオープンイノベーションについて語り合った。出席者は以下の通り。

・リージョナルフィッシュ 代表取締役社長 梅川忠典氏・NTT 研究企画部門 食農プロデュース担当 担当部長 久住嘉和氏・NTT東日本 経営企画部 営業戦略推進室 主査 田口幸敬氏・NTTドコモ 地域協創・ICT推進室 主査 横井優子氏・NTTドコモ・ベンチャーズ Manager 田口知宏氏

水産業を強くする鍵は異業種とのオープンイノベーション

――前職は経営コンサルタントや経営支援に従事されていたとか。まったく畑違いの分野で起業しようと思ったきっかけは。

梅川氏

もともと、学生時代から日本経済の弱体化に危機感を抱いていたんです。しっかりした技術があるのに、海外での競争になぜ負けてしまうのだろうかと。卒業後に経営コンサルタントの道を選んだのは、日本経済を経営面から支えて貢献したいと考えたからです。しかし、コンサルタントは自らが提案した経営戦略が成功したかどうかの結末を見ることはできません。そのためプライベートエイクティファンドに転職し、より直接的に企業の経営に関わるようになりました。

ところが、近い位置で経営に関わってみると、日本は技術でもアジア各国に追いつかれていることが見えてきました。企業価値を算定するデューデリジェンスで技術力比較をすると、中国、韓国、台湾の企業と同程度または負けているとの評価が下されることが多数ありました。それなら、現在の日本の技術でナンバーワンになれる領域で起業して、世界と戦える会社を作ったほうが日本経済に貢献できるのではないかと思ったのです。

起業を決めてから京大の産官学連携本部を訪問して技術を紹介していただいた中で、弊社の共同創業者・CTOでもある木下政人先生と出会いました。木下先生はゲノム編集の第一人者でありながら、日本の水産業衰退、それを支える地域の衰退を憂慮されていて、その考え方に共感したのです。そのとき、水産業の課題解決に人生を捧げてみようと決意しました。

――外から飛び込んで不安はありませんでしたか?

梅川氏

はい。大学時代は経済専攻だったので最初はゲノム編集の基礎を頭に叩き込みましたが、技術に関してはほかの優秀なメンバーに信頼して任せています。自分の役割はむしろ、経営を司る部分にあります。

私自身、ビジネスサイドから参入した人間なので、どのようにすれば水産業が持続可能にスケールしていくかを常に考えています。農作物も畜産物も品種改良を重ねながら進化してきたわけですが、水産業は未だに天然モノが一番だととらえる風潮が残っています。それは農耕畜産に比べ水産養殖の歴史が短く、品種改良が進まなかったから。長期的に見れば水産物も品種改良が進み、やがて品種改良されたもののほうが美味しいという時代が来るに違いないと考えました。未来には、イチゴのあまおうやとちおとめのように、その土地ならではの品種改良された美味しい魚が味わえるようになる。社名のリージョナル(地域の)フィッシュ(魚)には、新しい“地魚”を作り、地域を盛り上げたいとの願いを込めています。

――水産業は日本の技術力で戦えると思ったわけですね。

梅川氏

その通りです。中核となる京大のゲノム編集技術と近大の完全養殖技術は、世界に誇る力を持っていますから。とは言え、我々の技術力だけではカバーできないところも多々あります。水産業がより高度化していくためには、現在世に出ている技術を転用することが効率的です。それが、スマート陸上養殖に活用しているAI、IoT、最新の循環ろ過技術などです。

鍵を握るのはオープンイノベーションです。世界の大企業は積極的にオープンイノベーションを進めていますが、日本の水産業では優れた要素技術を持ち寄った連携があまり見られません。それらを踏まえて、異なる業界の知見を集約して水産業を発展させたいとの思いからNTTグループと連携協定を結びました。

――協定にはNTT、NTT東日本、NTTドコモが参加。NDVも出資を行ないました。まずはNTTの関わりから教えていただけますか。

NTT久住氏

私はNTTの研究企画部門に所属し、食農プロデューサーという職責で、研究所の先端技術やグループ会社のサービスやアセットを組み合わせ、象徴的なパートナーの皆様とともに食農分野で新たな価値を生み出す取り組みを進める役割を担っています。その中で、環境に優しい遺伝子編集技術を用いたデジタル育種サービスのテーマも数年前に立ち上げました。NTTでは以前から環境課題の解決に取り組んでおり、昨今の地球環境保全やSDGsへの関心の高まりを受けて、取り組みを強化するようになってきました。

リージョナルフィッシュは、産業革新機構を通じてご紹介いただきました。初めて梅川さんと会ったときに感じたのは“ワクワク感”です。梅川さんの言葉からは「これまでの水産業の常識を革新技術で変えたい」という熱意が伝わってきました。NTTとしてもスタートアップと組む経験が少なかったこと、生物を扱う研究をこれまであまり行ってこなかったこと、さらに資本提携となると反対意見が多かったのですが、ビジネス、技術の両面で必要性と大きな可能性を訴え、徐々に社内関係者の理解を深めるとともに、グループ各社も巻き込むことができました。

――NTTは具体的にどのような協業をしているのでしょうか。

NTT久住氏

2021年11月に発表したばかりですが、海洋中に溶け込んだ二酸化炭素(CO2)量を低減させる、CO2変換技術の実証実験を開始しました。

実は、地球上から大気中に排出されるCO2のうち、海洋からの排出量は33.7%を占めており、その割合は人間活動の排出量の約7倍にもなります。一方で、海洋中のCO2を吸収するのは大半が湿地や海藻、藻場の海洋生物によると言われています。

そこで、NTTが藻類のCO2固定量を増加させるゲノム編集技術、リージョナルフィッシュが魚介類の体内に固定する炭素量を増加させるゲノム編集技術の研究開発に取り組みます。この2つを藻類と魚介類のエコシステムに適用し、CO2減少を図っていきます。

もちろん時間はかかりますが、仮に現在の1.5倍に高められれば、排出量の3割が2割になります。しかも自然のエコシステムを利用した取り組みですので、魚類の生産量を拡大しつつ、環境にも優しいサステナブルな仕組みになります。遺伝子編集された稚魚をNTTグループのセンサーなどで遠隔から見える化できるようにし、最適な栽培環境の制御や栽培管理が効率的にできるようになれば、次世代のデジタル養殖として確立すれば、日本の水産業の競争力強化につながると考えています。

もう一度、日本の水産業が世界トップに返り咲くために

――NTT東日本、NTTドコモの取り組み内容は。

NTT東日本・田口氏

NTT東日本は電話産業に始まり、高速な固定ブロードバンド回線である光回線を普及させて人と人とのコミュニケーションに必要な物理的距離、時間を短縮する通信インフラ整備を担ってきました。この成果が、例えば現在のテレワークにも結びついています。つまり、世の中に変革をもたらす基盤を提供してきたわけですが、今後はICTインフラを次世代に向けた各産業の課題解決・発展に活用したいと考えています。

その中で、第一次産業にも注力していて、弊社は、2019年には農業×ICTの専業会社であるNTTアグリテクノロジーを設立しています。存続可能な自社の事業ドメインを確立するには、自らが実業に関わりながら現場の課題を感じる必要があるからです。同じ観点から水産業にも注目しており、そこからリージョナルフィッシュとの協業に至りました。

具体的には、京都府宮津市にある陸上養殖場で、弊社のICTを用いた実証を行なっています。水温・水質を計測するセンサーを用いて水槽内の環境を数値化し、収集したデータを通信でクラウド上にアップロードして管理画面上に可視化する仕組みや、水中にカメラを入れて手を触れずに魚体サイズを計測する仕組みです。センサーによる環境データ(インプット)とカメラで捕捉した魚の大きさ(アウトプット)の比較を行い、飼育方法の効率を見ることが目的の一つです。また、弊社はまだ陸上養殖向けのサービスを展開していないため、既存の技術を活用しながら、運用面・機能面・費用面などの課題を抽出し、養殖事業者にとって最適なIoTソリューションをビジネスベースで具現化できるかも検討しています。

収集したデータをもとにすべてクラウド上で形式知化された情報として管理・確認ができ、飼育をICTでサポートする養殖環境ができることが目標です。そこまで行けば、飼育担当者の得意・不得意にかかわらず一定のレベルで同じ作業ができるようになります。将来的には、より作業が効率化されて、水産業のプロでなくても水産養殖の担い手になってほしい――そのためにICTを有効活用できればと考えています。

NTTドコモ横井氏

NTTドコモでは東日本大震災後の東北復興支援をきっかけに、水産ソリューションを展開してきました。海苔漁師、カキ漁師とともに一緒に作ったのが「ICTブイ」です。2017年よりサービスを提供しています。

ICTブイはブイに水温や塩分濃度センサーを実装し、海洋データをNTTドコモのネットワークを通じてスマートフォンなどで確認できるサービスです。現場の口コミで拡大し、現在は全国で50台以上が稼働しています。多くの導入先は県や漁協の海面養殖でしたが、リージョナルフィッシュとのご縁がきっかけで陸上養殖ソリューションの検討をはじめました。

リージョナルフィッシュとは、富山県でバナメイエビの養殖における最適解の実証実験をしています。ICTブイをベースとした水質遠隔監視システムを用いて、水温、溶存酸素、塩分、pHなどの水質測定データをスマートフォンのアプリケーションである「ウミミル」で提供。ICTブイと今回の実証実験に携わるパートナー企業様のアセットをパッケージ化することを検討しております。これらを横展開することで儲かる養殖業に貢献していければと考えております。

――NDVが水産業に出資するのは初めてですが、スムーズに進んだのでしょうか。

NDV田口氏

NTTの紹介を受けてサービスを知ったとき、久住さん同様にその思いに非常に共感を受けました。こんな面白いサービスはなかなかないと興奮したことを覚えています。

ただ、ビジネスとして出資に値するかを判断するのはまた別の視点が必要です。「養殖がスケールするのか?」「NTTが養殖をやる意味は?」など、多方面から考察しました。決め手になったのは、ゲノム編集と完全養殖技術が確立され、競合に対する高い優位性が確保されていたこと、また既存の養殖事業と比較し期間当たりの生産性が4倍と圧倒的に高められること、NTTグループとのシナジーによりさらに生産性を高められる道筋があったことです。そして、大手企業を巻き込むことに長けた梅川さんとゲノム編集の第一人者である木下先生というチームのバランスも魅力的でした。

梅川氏

むしろ、皆が両手を挙げて賛成することにイノベーションなどありません。養殖業者でNTTグループを知らない人はいないでしょうし、NTTグループに認めていただいたことで信用を獲得した実感は大きい。本当に、連携協定には感謝しています。

NTT久住氏

NTTグループも変わろうとしているのです。従来は決まったポテンシャルの農水産物の生産を自動化やセンシングなどの技術で労働時間の削減などで支援を行なうような効率化が中心の取り組みでしたが、これからは事業活動の中で価値が連鎖する、いわゆるフードバリューチェーン全体の最適化が求められます。

今回の遺伝子編集をベースにした取り組み(デジタル育種)はフードバリューチェーンの入口、最も川上に位置し、農水産物のポテンシャルや品質そのものを高めるものであり、これまでNTTグループが関与してこなかった領域、ミッシングピースでした。この川上の取り組みに関わることで、従来から取り組んでいる農水産物を効率的に作る技術や売買を支援する技術やサービスと組み合わせ、品質の高いものを消費者に届けて、食べるところまで、生産者と消費者を一気通貫につなぐことができる可能性も出てくる。その意味でも、意義のある協業だと捉えています。

NTTドコモ横井氏

真鯛の養殖業者に聞くと、ここ数年、価格下落が激しいと嘆かれます。多くの手間とコストをかけても、出荷時には赤字になってしまう。22世紀鯛の種苗を安定供給できるようになれば、養殖におけるコスト自体を見直すことができるので、こういった養殖業者とリージョナルフィッシュをNTTドコモがハブとなり、最新技術と現場をつなぐ役割を果たすことができればと思っています。

――最後に、今後に向けての展望を教えてください。

NTT東日本・田口氏

ICT活用によって発展する将来像を描いていますが、コストがかかり過ぎてしまっては普及しません。スケールさせるためにも、リージョナルフィッシュによる高生産性と効率化を両立した技術と連携することは重要です。環境管理と親和性のある陸上養殖という養殖手法をトリガーに、利益の取れる持続可能な産業として国内水産業のイメージを変革することで、養殖事業者をサポートするツールとしてICTの需要が生まれてくると我々にとってのビジネスメリットが出てきます。国内水産業の発展に向けて、注目度の高い陸上養殖にICTを活用していきたいと考えます。

NTTドコモ横井氏

かつて、日本の食用魚介類の自給率は100%を超えていましたが、2019年度には56%まで低下しました。天然の漁獲高が減少しているだけではなく、海面養殖が海洋環境の変化の影響で、打撃を受けていることも原因です。これらの理由から、各自治体も陸上養殖に関心を寄せています。

NTTドコモの強みは、すでに水産現場の漁業者と接点があり、現場志向で物事を捉えることができるところです。リージョナルフィッシュの技術をもとにNTTドコモのソリューションを組み合わせ、さらにパートナーシップを組んでいる企業をつなぐことにより、オープンイノベーションな陸上養殖施設を増やしていくことができると考えます。

NTT久住氏

私の役目の1つは、NTTグループ全体の取りまとめ役として、グループがバラバラならないよう、食農分野で確固たるグループ戦略を打ち出していくことです。そこには、先ほど話したフードバリューチェーンの最適化が深く関わってきます。最終的には売り手と買い手をしっかりとつなぎ、水産業者が安定的な収入を得られるような、最適な需給マッチングの仕組みの提供や消費者目線で食卓に安心安全な水産物を届けたいですね。毒のないフグやアレルギーの少ないエビやカニなどの甲殻類、あたらないカキなどがもしできたらおもしろいと思いませんか? そこに環境課題の解決がプラスされれば、より多層的な取り組みになります。フードバリューチェーンに関わる人々全体に恩恵をもたらす取り組みになればよいと考えています。

NDV田口氏

リージョナルフィッシュが素晴らしいのは、理念だけではなくビジネスの出口をきちんと考えている点。ややもすればSDGsはビジョンだけが評価されがちですが、ビジネスで利益を出しながら社会課題を解決する姿勢を極めてほしい。それに、水産業の衰退や食料不足問題は日本だけの話ではありません。アジアを中心として世界で展開できるソリューションですから、少しでも早いグローバルへの輸出に期待しています。

梅川氏

最大の目標は、日本の水産業がもう一度世界で戦えるようになること。海に囲まれた国にもかかわらず、日本の水産の生産量は年々減少し、30年前の世界1位から8位になってしまっている。トップに返り咲くためには、最新のテクノロジーを採り入れて、ほかの国が真似できない養殖技術を確立するしかありません。

ゲノム編集による品種改良はその先駆けとなるものです。生産性の高い品種や高付加価値な品種を作ることから始まり、平易なスマート陸上養殖によって水産業の就業人口の減少をカバーし、ICTの力で必要な人に必要なタイミングで魚を届けるようにする。すべてがスマートになれば、日本はまだまだ挽回できます。そのためには、リージョナルフィッシュ1社だけでは非力過ぎる。だからこそオープンイノベーションで、さまざまなプレイヤーが一丸となることが重要なのです。