次代を担う注目のスタートアップが見せた“未来の景色”

「What's your next? 未来の景色を想像しよう」をテーマに掲げ、2年ぶりのリアル開催となった「NTT DOCOMO VENTURES DAY 2022」では、次代を創造する多彩なスタートアップが参加した。その中から、IoT、データ活用、SDGs、DXの領域に着目。活躍が期待されるスタートアップを紹介していこう。

未来の景色 IoT編

今回は、総勢20社の期待あるスタートアップが展示を実施。久々のリアル展示とあってか、参加したスタートアップも自社のソリューションをしっかりアピールしようと意気込んでいる様子だった。目まぐるしく変わっていく時代の流れにあって、XRからヘルスケア、さらにはESGまで、幅広いスタートアップが集結した今回のイベント。その中から、リアルな未来の景色を創造させてくれる注目のスタートアップをいくつかピックアップした。

●Wiliot Ltd.

Wiliot Ltd.は、電池不要で常時起動するシート状のBluetoothセンサータグと、そのタグを活用した物体トラッキングソリューションを開発するイスラエルのスタートアップだ。本センサータグは、既存のRFIDと同等の切手サイズながら別デバイスからの電波を吸収し、そのエネルギーでBluetoothの電波を発信する。2年前の開発状況はまだタグサンプルだけの段階だったが、この日までの磨き込みを経て、いよいよ実ソリューションとしての活用が可能な段階にまで変貌を遂げた。

この機能を使って、さまざまなセンシングに対応するクラウドプラットフォームを提供している。仕組みとしてはタグが周囲の電波環境を計測し、そのデータをクラウドにアップロード。データを機械学習によって解析することで「例えば、温度を継続的に記録したり、どの読み取りデバイスの近くにいたかなどを検知したりできる。これによりタグの存在情報だけでなく、多彩なセンシングデータを提供可能だ」と同社 アプリケーションエンジニアの有賀達哉氏は説明する。

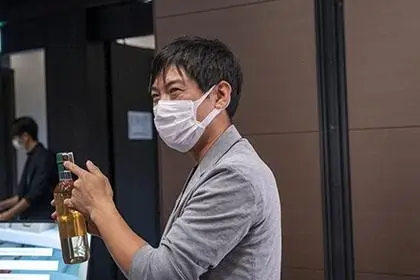

展示デモでは、サトー 営業本部 B2B2Cビジネス推進部 エキスパートの坂上充敏氏が、ワインボトルの棚卸管理サービスを披露。タグをラベルとしてボトルに貼り付けることで、スキャンなどをすることなくワインボトルの在庫管理、各ボトルの鮮度管理や温度確認をリアルタイムに実現するシステムを紹介した。坂上氏はメリットとして、「タグの読み取りにRFIDリーダーのような専用端末が不要。スマホに専用アプリを入れるだけで、個人が自宅でもタグ情報を把握できるようになる」ことを挙げた。

サービス展開にはクラウドが必要になるため、ネットワークインフラを持つNTTドコモとの連携は「大きな意味がある」と語る有賀氏。さらに、センシング技術にフォーカスするWiliot Ltd.は自社でのソリューションを作る予定がないことから、「実際にセンシングを活用してくれる企業が不可欠となる。多くの企業とのコネクションを持つNTTドコモ・ベンチャーズやNTTグループと組むことは重要だ」と語った。

●RapidSOS, Inc.

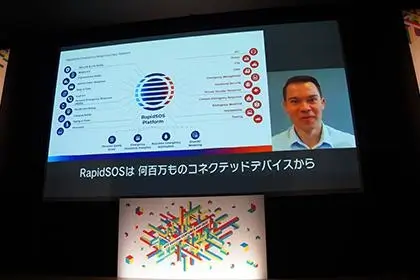

開催日当日にNTTドコモ・ベンチャーズからの出資を発表し、ピッチセッションに登壇した米国スタートアップのRapidSOS, Inc.。同社はスマートフォンやIoTデバイスのデータを活用した緊急通報のDX化を実現するデータプラットフォームを開発。同社 CEOのMichael Martin氏が、その概要や特徴をピッチで語った。

昨今のスマートフォンやウェアラブルデバイスなどの普及により、近年は健康状態や活動状況などの多彩なデータを共有できるシステムやサービスが登場している。しかし、予期せぬトラブルなどで緊急通報をした場合は、現状では「携帯電話やスマートフォンからの位置情報などは活用されているものの、そのほかの情報共有はいまだに音声でのやり取りに依存している」(Martin氏)そうだ。

そのような課題を解決すべく、RapidSOS, Inc.は自社のプラットフォームを活用することで、緊急通報の発信者がさまざまなデバイスから、データをオペレーターや現場に向かう一次応答者にリアルタイムで転送できるようになるシステムを構築。これによりオペレーターや一次応答者は、現場の状況を迅速かつ詳細に把握することが可能となる。具体的なユースケースを例に挙げると、ウェアラブルデバイスが転倒を検知して装着者の意識がなくても自動的に通報して血圧や心拍数等のデータをリアルタイムに共有したり、ビルに設置された火災報知器が作動した際に自動的にビル内の温度データ・監視カメラ画像を共有したりすることができる。

また、アプリ開発者やデバイス開発者はこのプラットフォームを活用することで、自社のサービスや製品に緊急通報の仕組みを容易かつ低コストで組み込むことが可能。さらに、任意のデータを緊急通報オペレーターに転送できる。米国では既にほとんどの自治体にこの仕組みが導入されており、Martin氏はNTTとパートナーシップを組むことで、「この技術を日本に広めていくとともに、最終的にはアジア全域に拡大していきたい」とした。

未来の景色 データ活用編

●mov

movはGoogleマップや各種口コミサイトに掲載されている情報の一元管理、ならびにキャンペーン告知などの販促に対応するSaaSサービス「口コミコム」を提供。「Googleマップ」や「食べログ」、「ぐるなび」などの複数媒体を一括管理できる。

同社 事業戦略部 部長の新井勇作氏は、口コミコムの特徴を3つ挙げる。1つ目は「情報の一元管理」だ。口コミコムは、店舗情報が掲載されている口コミサイトなどに対して、複数サイトの情報を一括で更新できる機能を用意。一般的な飲食店は平均で3.3個の口コミサイトで情報を更新しなければならないため、これによって店舗側は担当者の負担軽減や更新漏れの抑制が可能になる。

2つ目は「口コミ情報の分析」である。口コミコムでは、口コミ情報もすべて一元管理できるほか、独自のAIエンジンによるデータ分析も実施。「競争力はどこにあるのか。店員のサービスは十分か。それらも確認できるようになる」と新井氏は解説する。

3つ目は「販促機能などを利用した売上アップ」。新井氏は「口コミコムの一番の目的は、各店舗の商売繁盛にある」と語り、口コミコムでは販促用クーポンの一元管理にも対応。このような機能を備えることで、数百店規模の大手チェーン飲食店でも手間をかけず、低コストでキャンペーンを実施できるようになるという。

2022年5月、movはNTTドコモ・ベンチャーズからの出資を発表。NTTドコモが展開する決済サービス「d払い」やポイントサービス「dポイント」のサイトに掲載されているクーポン情報とmovのマスターデータを連携して、情報の質向上に寄与していく予定だ。今後もこのような協業により、店舗やサービスユーザーの利便性を高めていきたいと語った。

●Baseconnect

Baseconnectは、140万件以上のデータを網羅するクラウド型の企業情報データベース「Musubu」を提供。法人営業の新規開拓を支援するとともに、営業リスト作成や案件管理の効率化などに対応する。

Musubuは、データを自社で内製している点が大きな特徴で、企業が公開している情報に加えて「手作業で入力されたオリジナル項目」や「独自のキーワード」なども掲載する。情報が常にアップデートされていることから、「ユーザーが最新の情報で企業にアプローチできる点も強み」と同社 ビジネス部門マーケティングチームの横田学氏は説明する。

また、リストへのアプローチとして「メール配信」機能を搭載しているほか、「問い合わせフォーム」「紙のダイレクトメール」をオプションメニューとして提供。活動分析レポートや企業のリストアップ、顧客分析などの機能も備えており、これまでは営業担当が人力でやってきた作業もシステムが簡単かつ高精度に対応してくれるという。

Baseconnectは企業ミッションとして情報を探す無駄をなくし、必要な情報を必要な精度で提供することを掲げている。Musubuによってその実現を目指しているわけだが、中期的には「人が作業に追われるのではなく、創意工夫や改善により多くの時間を費やせるような環境を実現したい」と横田氏は語る。

NTT DOCOMO VENTURES DAY 2022への参加を機に、NTTドコモ・ベンチャーズとの連携も視野に入れる。NTTドコモ・ベンチャーズのエコシステムにBaseconnectが協力することで、多くの顧客に対して「新しい切り口の提案ができるのではないか」と横田氏は考えている。「例えばさまざまなテクノロジーとBaseconnectが持つ情報を組み合わせることで、営業プロセスに新しいやり方を提供できるはず」と協業に期待を寄せた。

未来の景色 SDGs編

●booost technologies

CO2の排出量を可視化するクラウド型プラットフォーム「ENERGY X GREEN」を提供するbooost technologies。2050年のカーボンニュートラルの実現にあたり、企業にはサスティナビリティ情報の開示が求められることから、ENERGY X GREENでは企業のCO2排出量や必要削減量を自動算出するとともに、脱炭素計画の策定や実績の管理、CO2削減施策の実行までをサポートする。

大手の上場企業ではバリューチェーン全体に対する情報開示と脱炭素の実現が求められるが、そのためにはCO2排出量の計算だけでも膨大なリソースを割く必要が出てくる。これに対してENERGY X GREENは、全体で発生する算定・管理などの膨大な作業を大幅に効率化することが可能だ。

同社 事業本部 セールス部の金子将人氏は、「脱炭素においては可視化が目的ではなく、その後にどうやって本当にCO2を削減していくのかが最も重要になる」と指摘。これまで、脱炭素への取り組みはコストセンターとして捉えられてきたが、「今後はそれが付加価値となるようなGX(グリーントランスフォーメーション)の流れに進めていきたい」と訴える。

この取り組みに共感したNTTドコモ・ベンチャーズは、2022年2月にbooost technologiesへの出資を発表。同社の取り組みを加速させるとともに、共同で社会のカーボンニュートラル実現に挑む。booost technologiesもNTTグループ全体との連携を図り、さらなる事業拡大や環境に対する意識改革の啓蒙を取り組んでいく考えだ。

未来の景色 DX編

●jinjer

jinjerは、人事・経理業務を一元管理するトータルプラットフォームサービス「ジンジャー」を提供。勤怠管理や給与計算、経費精算から、電子契約やWeb会議まで、幅広いバックオフィス業務の効率化を支援するクラウドサービスとなる。

具体的には、バックオフィスに関わるすべての情報を1つのデータベースで管理する点が大きな特徴だ。データベースの情報さえ更新すれば連携するサービスすべての情報が更新されるため、「登録・変更作業の手間や記載漏れを削減できる」と、同社 プロダクトデザイン本部 本部長の松葉治朗氏は説明する。導入時には利用したいサービスを柔軟に選べるほか、他社サービスとの連携によるデータの一元管理にも対応する。

今後の展開については3つのステップを掲げている。現在日本で進めているのが、1つ目のステップである「オペレーションの効率化」。ここで従業員のデータをしっかりと蓄積し、次の段階である2つ目のステップ「従業員データの活用」につなげていく。そこから、データ分析に取り組むことで、3つ目のステップ「組織データの活用と改善」を実現する。

2022年3月にNTTドコモ・ベンチャーズからの出資を受けたほか、NTTドコモが展開する「ビジネスdXストア」でジンジャーの一部サービスが人事・労務管理サービスとして採用されるなど、着実な共創を進めている。

イベントの当日にも新たなスタートアップへの出資を発表するなど、NTTドコモ・ベンチャーズによる有望なスタートアップへの支援はさらに加速している。笹原氏はスタートアップに向けて、「私たちがハブとなって“束ねる”ことで、スタートアップがグロースすることを常に考えています。束ねることが価値となり、お互いにとって相乗効果が生まれる。これからも、本当に事業活動に役立てる協業を続けていきます。ぜひ一緒に未来を築いていきましょう」とメッセージをおくった。

支援を受けたスタートアップが共創によってさらに飛躍していくとともに、各社の取り組みが次代をけん引するような技術やサービスへと発展していくことを期待したい。