つくばと福岡、キャラの異なる2都市のスタートアップ戦略とは

研究学園都市のつくば市、商業都市の福岡市。異なるキャラクターを持つ2都市だが、どちらもスタートアップ支援に力を入れてい る。サポートする側はどのようなビジョンを描いているのか。そしてNTTドコモ・ベンチャーズ(以下、NDV)はつなぎ役としてどんな役割が期待されているのか。地域スタートアップの最新事情を追った。

優れた研究成果を社会に還元する場作りが大切

茨城県つくば市と福岡県福岡市。両市には意外な共通点がある。それは「スタートアップ都市推進協議会」のメンバーということだ。2013年に設立された同協議会はスタートアップ都市づくりに先進的に取り組む自治体の集合体であり、「地域の個性を生かしたロールモデル」をめざす。その言葉どおり、どちらもスタートアップ支援に注力するまちとして知られている。

まずはつくば市から見ていこう。同市では2018年12月、「つくば市スタートアップ戦略」を策定。ビジョンの1つに「スタンドバイ・スタートアップ」を掲げ、成長段階にあわせてスタートアップに寄り添い、支援することを明言した。中でも「ディプロイシティつくば」の取り組みが特徴として挙げられる。ここでは研究学園都市の強みを活かし、科学技術の社会実装を狙いとする。スタートアップと大学・研究機関が協力しながら、まち全体をテクノロジーのショーケースとして機能させるイメージである。

続く2019年10月、「つくばスタートアップパーク」がオープン。起業や経営の相談窓口をはじめ、コワーキングスペース、セミナールーム、交流スペースなどを設けた。スタートアップ、起業家、投資家、金融機関などが集う交流拠点として定着しており、オープンから3年が経過した現在、月額会員は51社、ドロップイン会員も含めると90社ほどが利用している。

つくば市 政策イノベーション部 スタートアップ推進室長で、産業振興センター所長を兼務する屋代知行氏は、つくば市がスタートアップを推進する理由をこう話す。

「つくば市は研究学園都市として、日本のみならず世界でも名前が知られている。しかし、市民向けにアンケートを実施したところ、科学技術の恩恵を受けていないと答えた人が半数を超えた。身近にテクノロジーを感じてもらうには、テクノロジーが社会実装され、具体的な製品やサービスがあることが必須になる。迅速な事業化には、スタートアップが有効だと考えた。現在の五十嵐市長が2016年に就任してから、スタートアップ支援を推進しているのはそのためだ」(屋代氏)

誤解のないように記すと、つくば市はスタートアップ不毛の地ではなく、むしろ逆である。筑波大学は早くからベンチャー育成に力を入れ、筑波大発の活動中ベンチャー数は171社(2022年9月22日現在)にも上る※。また、つくば市に拠点を置く産業技術総合研究所(産総研)が2000年代から地道にスタートアップ支援を行なうなど、種が芽吹く土壌はしっかりと整備されている。

※筑波大学発ベンチャーリストhttps://www.sanrenhonbu.tsukuba.ac.jp/spin_offs/year/

ところが多くのスタートアップは都市部に流出してしまい、お膝元は空洞化している。ではなぜ、地域の活性化に結びつかないのか。それは、一堂に会する“場”がなかったからだ。屋代氏は「研究者はシーズを事業化したいにもかかわらず、スタートアップや企業との接点がなくてもがいている。つくばスタートアップパークで場作りをし、背中を押してあげることが大事になってくる」と語る。そんな思いから、毎週水曜日にイベントを開催し、“必ず人が集まる仕掛け”を演出する。

「スタートアップ支援を始めた頃は、つくば市単独でアクセラレーション事業をしたり、予算を確保して外注したりするなどしていた。しかし、活動を続ける中で自然と人が集まる場所を作るのが大事だということが見えてきた。かしこまった会議ではなく、この場に来て雑談をしましょうと呼びかけると、たくさんの人たちがやってくる。ここで民間企業と研究機関がつながり、コラボレーションが生まれた例もある。つくば市がハブとなってプラットフォームを提供することで、スタートアップエコシステムのまとまりが少しずつ出てきたと思う」(屋代氏)

スーパーシティとも連携、協力体制が整った実証フィールドはキラーコンテンツ

2022年3月には、国からスーパーシティの特区に指定された。全国から31自治体が応募した中で、最終的に選ばれたのはつくば市と大阪府大阪市のみ。選定基準として重視されたのは「提案の熟度」だ。すなわちどれだけ具体的な項目があり、事業プランを明確化しているかが焦点となったが、つくば市はどちらも高いレベルでその基準をクリアした。

つくば市では「つくばスーパーサイエンスシティ構想」を標榜し、インターネット投票の実施、搭乗型・荷物搬送ロボットの公道歩行、マイナンバーを活用した健康関連情報の連携などを規制改革の対象として提案。さっそく2022年5月〜7月にかけ、楽天、パナソニック、西友の協力のもとでスーパーから配送ロボットが商品を運ぶ公道自動走行の実証実験を実施し、子育て世代の住民を中心にポジティブな反応を得た。

つくば市 政策イノベーション部 スマートシティ戦略課 課長の中山秀之氏は「テクノロジーを用いて、どのようにしてインクルーシブな社会を作るかがコンセプト」とした上で、関係各所との協力体制の重要性を次のように説く。

「スーパーシティは、まだどの自治体もやったことがない取り組み。既存の技術だけでは進まないので、現在、『つくばスマートシティ協議会』を立ち上げ、大企業からスタートアップまで74機関(2022年8月31日現在)から、技術や知見の協力を仰いでいる」(中山氏)

2025年に大阪万博を控える大阪市は、空飛ぶクルマやレベル4の自動運転実現などSF志向のスーパーシティを目標とするが、つくば市は社会課題解決に目を向ける。過疎化が進むエリアや筑波大学など、それぞれ課題が違う4地区をモデル地区として定め、住民と対話しながら進める方針だ。そこから出てきたニーズを大企業、中小企業、スタートアップに相談して、一刻も早い実社会へのサービス展開を図る。

「つくば市はDX(デジタルトランスフォーメーション)そのものではなく、住民の困りごとをテクノロジーで解決するスタンス。我々が見ているのは少し先の未来であり、地に足の着いた施策が多い。だからこそ、すぐに取り掛かりたい気持ちが強く、提案内容によっては積極的にスタートアップに協力を求めるつもりだ」(中山氏)

そう考えると、スーパーサイエンスシティ構想はスタートアップにとって絶好のチャンスである。一方、つくば市の課題は多かれ少なかれ全国共通の課題もあり、事業を拡大する際には増幅装置が必要となる。その役割を担うのがNDVだ。NDVは全国の拠点都市と密に連携しており、2022年8月にはつくばスタートアップパークを舞台にイベントを開催。地域スタートアップの横展開を後押ししている。NDVの十川良昭氏はつくば市の可能性についてこのように語る。

「特区の規制改革によって、これまでにないサービスが生まれることは想像に難くない。NDVは全国にネットワークを持つのがメリット。全国に支店を持つNTTグループ、投資家、VC(ベンチャーキャピタル)、自治体など、我々がつなぎ役となってスタートアップの成長を支援することができる。全国各地でこうした取り組みと連携することが、未来の日本社会を豊かにしていくことにつながる。この活動こそ、NDVの使命の1つと考えている」(十川氏)

屋代氏は「スタートアップが育っても、つくば市で成長が完結することはほぼありえない。一度は外に出て違う景色を見ることでさらに成長して戻ってきてほしい。そのときにNDVとの連携があれば円滑に事が進むだろう」と期待を寄せる。そして中山氏は、つくば市ならではの特性を踏まえてこう締めくくった。

「新技術の実証実験が当たり前の環境なので、つくば市の住民は多少のことでは驚かない。自動配送ロボットに関しても、ほかのまちでは実証までかなりの時間がかったと思うが、ここではすんなりと受け入れられた。そのため、スーパーサイエンスシティ構想で実現しようとしている未知の技術に対しても抵抗がない。ぜひつくば市を実証の場として活用し、新たなサービスを全国に展開してほしい」(中山氏)

コロナを挟んだ3年間で180億円を調達、スタートアップシティの面目躍如

福岡市は国内有数のスタートアップ先進都市だ。今から10年前、2012年9月に「スタートアップ都市ふくおか宣言」を表明したことを皮切りに、まちをあげてスタートアップの育成・支援に取り組んできた。

その中心的存在を担ってきたのが2017年4月にオープンした「Fukuoka Growth Next」(以下、FGN)である。福岡市の都心部、天神地区にある旧大名小学校をリノベーションした官民共働型スタートアップ支援設で、福岡のスタートアップ拠点として大きな影響力を誇っている。

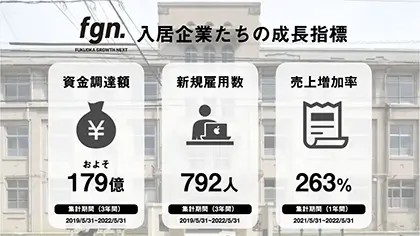

2019年5月にはリニューアルオープン。それ以降の3年間に限っても、入居企業の資金調達額は179億円、新規雇用数は792人、売上増加率は263%と順調な成長ぶりを見せる。創業直後のシード、アーリー期が対象であり、新型コロナが直撃したことを考えると驚異的と言っても過言ではない。それだけ有能なスタートアップを育んできたことになる。

今から1年ほど前にもFGNに取材に訪れたが、その後にも新しい取り組みを加速させている。2022年4月からは有限責任監査法人のトーマツと共同で、VCや個人投資家とのマッチングを図るピッチイベント「Unleash(アンリーシュ)」がスタート。FGNが招待した投資家らは190名を超え、すでに本イベントを契機に数千万円単位の資金調達実績が生まれている。また、経済産業省が推進するスタートアップ育成推進プログラム「J-Startup KYUSHU」にも入居・卒業企業から9社が選ばれた。

なぜこんなにも好調なのか。福岡市 経済観光文化局 創業支援課 諫山直純氏は行政の視点から次のように述べる。

「行政の立場としては、2012年から地道にスタートアップ支援に取り組んできた結果だと考えている。まずはスタートアップの機運を高める施策から始め、その後に気軽に起業相談ができるスタートアップカフェを立ち上げた。そこでニーズの高まりを実感して、FGNというスタートアップ集積地を立ち上げた経緯がある。単発的に大きな施策を打ち出すのではなく、取り組みを継続してきたからこその成果だ。

もちろんその成果もスタートアップコミュニティがあってこそ。コミュニティは当初から比べるとかなり広がってきているが、もともと各社の結びつきが強い土地柄だった。例えば、2022年6月に東京証券取引所グロース市場に上場したヌーラボ代表の橋本正徳さんは、当初からスタートアップコミュニティを中心となって牽引してきた人物。福岡には橋本さんのような存在が多数いることも深く影響している」(諫山氏)

Fukuoka Growth Next 運営委員会事務局の崎山勇気氏は「コロナを乗り越えて、人々の生活により寄り添ったプロダクトに取り組むスタートアップが増えてきた」とし、その多くに共通するポイントがあるという。

「モノだけではなく、モノを通じたストーリーをどのように紡いでいくか。人肌の温かさを感じさせる部分がFGNの入居企業には共通している。それからトレンドだけを追うのではなく、自社のビジョンを明確に持っており、本当に解決したい課題にとことん向き合っている。それゆえビジョンがブレず、VCや投資家を納得させる力を持っているのだと思う」(崎山氏)

スタートアップの業種は、SaaSだけでなくさまざまな分野に多様化している。と崎山氏。この事実からも“サービスに強い福岡”の特徴が浮かび上がってくる。勢いのある入居企業を聞くと、生産者と花屋の直接取り引きプラットフォームを提供するCAVIN、小規模店舗向けのミニアプリを展開するトイポを挙げた。最近では医療・ヘルスケア系も充実し、微小血管吻合をロボットで支援するF.MED、医療DXを手がけるInazmaなどが元気だ。

「Inazmaはクリニックでの待ち時間をゼロにするシステムを開発・提供している。テクノロジーにより医療体験をアップデートするのが狙いだ。CEOの古賀俊介氏は自ら『ゼロマチクリニック天神』を運営する現役医師で、すでに現場で効果を上げている」(崎山氏)

活発な福岡のスタートアップシーンに惹かれ、福岡市外からの移住組も増加。先日もFGNで移住者たちのミートアップイベントが開かれるなど、東京以外の選択肢として能動的に福岡を選ぶプレイヤーも珍しくない。

「『東京ではすぐに埋もれてしまうようなことでも、福岡ではちょうど良いバランスで取り組むことができる』とスタートアップで働く当事者が話してくれた。競合の動きを気にしすぎることなく、良い意味で周囲のノイズを回避できるとも。そして何より、福岡には外から来た人たちを快く受け入れて協力する土壌がある。若い世代にとって身近なロールモデルに直接触れる機会が多いことは確実にプラスに作用している」(崎山氏)

NDVはこれまでFGNで何度もイベントを開催するなど、良好な関係を築いてきた。NDVの加納出亜氏は福岡の面白さを「市長自らが旗を振ってスタートアップを活気づける。さらに特区を作るなど挑戦しやすい環境をつくっているからこそ、行政とスタートアップが上手く融合して相乗効果が生まれている」と指摘し、こう続ける。

「スタートアップはMVP(Minimum Vialuble Product)を作ってから、PMF(Product Market Fit)させるまでが非常に大変。だが、福岡では良質な環境でトライ&エラーを繰り返すことができる。成長過程においてチャレンジしやすく、周りからサポートを得やすいため、自然とスタートアップと投資家が集まってくるのだろう。もはや学生にとってみても、最初の就職先がスタートアップでも当たり前といった雰囲気が出てきている」(加納氏)

諫山氏は今後の展望について「この10年間で創業の裾野は拡がった。今後は、シード、アーリーのスタートアップがミドル、レイターへと成長できるような環境づくりを支えていきたい」と語った。実際、FGNから羽ばたいた先輩たちが後輩の起業家に刺激を与え、人的リソースやノウハウを含めたエコシステムが機能しつつある。

こうしたエコシステムを都市間にまで広げる新たなきっかけをつくっていくのはNDVの役目だ。例えば福岡市とつくば市を結んだピッチイベントを開催すれば、化学反応が起きる可能性は高い。ようやくコロナの長いトンネルから抜け出ようとしている今、スタートアップは日本経済の起爆剤になる。全国各地から生まれた新しい動きが、やがて大きなうねりになることを期待したい。