もはや脱炭素化や再エネ利用は常識、GXが意識を変える起爆剤に

カーボンニュートラルに向けた政策が世界各国で進む。日本もGX(グリーントランスフォーメーション)を推し進め、脱炭素社会へと大きく舵を切った。次世代の鍵を握るGXの実像とその効果とは何か。最前線で奮闘するスタートアップ2社、NTTドコモ・ベンチャーズ(以下、NDV)の担当者によるトークセッションから解き明かす。

不可逆のフェーズに入った次世代エネルギー施策

今や社会の大きなテーマとなった「持続可能性」の追求。SDGsを筆頭にサステナビリティ意識が浸透し、化石燃料からの脱却が叫ばれている。これらの実現に深く関わるのが地球温暖化防止の対策だ。今夏も線状降水帯による豪雨や猛暑日が各地で相次いだように、気候変動リスクの解消は喫緊の課題となっている。

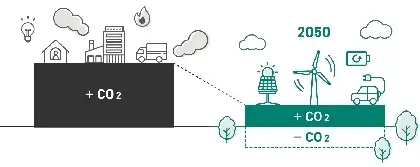

温室効果ガス(Greenhouse Gas、GHG)は地球温暖化に影響を及ぼす物質として知られる。2015年のパリ協定では世界共通の長期目標として「世界的な平均気温上昇を工業化以前に比べて2度より十分低く保つとともに、1.5度に抑える努力を追求すること(2度目標)」に合意※。2020年10月、日本政府は2050年にGHGの排出を実質ゼロ化するカーボンニュートラルを宣言し、2021年4月時点で世界125カ国・1地域が同様のビジョンに賛同している。

GHGの中でも最大の割合を占めるのがCO2(二酸化炭素)であり、カーボンニュートラルの削減目標となる。日本では約90%と言われ、その多くを産業部門が排出している。これを受け、企業に対する脱炭素化への社会的責任を求める動きが加速。2022年4月にスタートした東京証券取引所の市場区分再編では、最上位のプライム市場企業に対し、「TCFD」※の報告書に基づく気候変動関連の事業リスク開示を求めた。これからは脱炭素の取り組みと実績が企業価値や株価に直接影響すると見られている。

※TCFD 国際的機関「気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」のこと。財務に影響のある気候関連情報の開示を推奨する報告書を2017年6月に公表。企業には、TCFDの報告書に沿ったシナリオ分析と情報開示が求められるこれと同調し、2022年4月には政府が「GXリーグ基本構想」を発表。グリーン社会の実現とイノベーションによる国際競争力の強化をめざし、産・官・学・金が一致団結してカーボンニュートラルに取り組む“実践の場”を設立するとした。GXリーグは2023年度からの本格稼働となるが、構想発表時点で440社が賛同。全賛同企業のCO2排出量は日本全体の約28%にも及ぶとあり、そのインパクトは甚大だ。

NDVではこれまでも、社会課題解決に向けたスタートアップを数多く支援してきた。今回の企画では、CO2排出量の可視化をはじめとして企業の脱炭素化をサポートするbooost technologies、再生可能エネルギー(以下、再エネ)の取引や発電所管理のSaaSを提供するTensor Energyを迎え、担当者とともにトークセッションを実施。“不可逆”のフェーズに入った次世代エネルギーの施策が、これからどのように成長し、変貌を遂げていくのかについて話し合った。

(出席者一覧)・booost technologies 代表取締役 青井宏憲氏・Tensor Energy 代表取締役 堀ナナ氏・NDV ディレクター 坂下裕樹氏・NDV シニアディレクター 西田克利氏

トップ企業が率先して動かないと地球に住み続けられない現実

――GXを取り巻く現状をどのように捉えていますか。

堀氏

人口が減少し、経済成長が頭打ちになりつつあります。長期的に企業価値を向上させようと考えたときに、新しい分野への投資として持続可能性というキーワードが出てきました。世界でも影響力のある企業からサプライチェーン全体のCO2削減が始まり、クリーンエネルギーを調達するRE100(事業で使用する電力の再エネ100%化にコミットする協働イニシアチブ)の取り組みが始まっています。

また、一定規模の発電所の開発や建設は20年、30年というスパンで考えねばなりません。長期的な判断ができずに新規投資が停滞する一方で、電力供給のキャパシティが足りなくなりつつあります。そこで2020年度から電力量(kWh)ではなく、4年後の供給力(kW)を取引する「容量市場」がスタートしました。それによって発電所の新規投資を進める施策が進んでいます。これは今はどちらかというと、既設の発電所を延命する目的で使われてしまっていますが、長期の電源の確保についての議論も進んでいて、来年度からは長期脱炭素オークションが始まり、再エネや蓄電池、アンモニア、水素といったものが対象になります。

青井氏

日本では東京証券取引所のプライム市場において、TCFDに基づく非財務情報開示の実質義務化がスタートしました。そこでは自社に限らず、バリューチェーン全体でどれだけCO2を排出しているかを開示する必要があります。

では、そもそもなぜ企業の脱炭素化が叫ばれるのでしょうか。経済活動に対する人類由来のCO2排出量は直近50年で3倍に増えており、このままいけば2100年には気温が4.8度上がってしまう計算です。すなわち、各業界のトップクラスの企業が積極的にコミットしてアクションを起こさないと脱炭素化が進まないわけです。

ちなみに現在は1.5度上昇が努力目標ですが、これは毎年4.2%ずつCO2を削減していかないと達成できない数字です。トヨタ自動車が全世界のサプライヤーに対して前年比3%の削減を指示しましたが、それでは足りないということ。これが達成できないと、極端に言えば地球に住み続けられない状況になってしまいます。

――なるほど。両社はこれらの課題解決に資する事業を展開しているわけですが、それぞれの事業内容を教えてください。

青井氏

脱炭素化をめざす組織のネットゼロテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開しています。プロダクトは、小売電気事業者、PPA事業者向けのクラウド型エネルギーマネジメントプラットフォーム「ENERGY X」、そして「ENERGY X GREEN」の2つ。とくに注目されているENERGY X GREENは、企業や金融機関向けのクラウド型CO2排出量管理・炭素会計プラットフォームです。

炭素会計は企業がどれだけGHGの排出削減に寄与したかを算定するもので、先ほどお話したようにプライム市場では必須となります。しかしその算定方法は未だにアナログで、日本を代表する企業でもエクセルのシートをバリューチェーンに配布して回収し、手作業で統合しています。例えば財務会計システムをエクセルで管理している上場企業など考えられませんが、カーボン算定ではそれがまかり通っているのです。

さらにIFRS(国際財務報告基準)、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)との連携によって、非財務情報の開示基準が厳格化されます。これまでESG推進室やサステナビリティ推進室の担当者がアナログ作業で対応していましたが、それも限界です。脱炭素化が自社の株価にどうインパクトを与えるのか、財務インパクトにどの程度影響するのかを、詳細かつ定量的に示すことが求められるようになるからです。

ENERGY X GREENではカーボン算定の圧倒的な効率化に加え、企業価値の算定モデルも作成できます。まずはCO2排出量を可視化することから始め、具体的な脱炭素アクションを起こせるよう、きちんと経営陣に理解していただきます。

ここで重要なのは能動的にCO2排出をマネジメントする姿勢です。現状、プライム市場でもTOPIX30、70などの大手を除くほとんどの企業がどのように情報開示をすればいいのかわからず、手探りの状態です。義務化されたから仕方なく取り組むのではなく、自ら積極的に推進する体制を社内に構築していくことが企業の未来を左右します。企業の脱炭素化を、いかにテクノロジーを使って加速化できるか。我々はそこに挑戦しています。

堀氏

Tensor Energyは再エネ発電所の運用マネジメントシステム「Tensor Cloud」をSaaSで開発・提供しています。直近では再エネ発電所に投資をする事業会社、投資ファンド、金融機関がおもな対象です。具体的には、現在計画している発電所のポテンシャルを20〜30年という長期間にわたって予測。そこから発電量、電気の販売価格、発電所の環境価値などを総合的に判断し、どの程度のキャッシュフローが得られるのかをシミュレーションします。

今は太陽光発電所がメインですが、2022年内には蓄電池、2023年以降は風力発電にも対応する予定です。風力発電は太陽光に比べると少ないですが、再エネ海域利用法の成立によって国が洋上風力発電に力を入れていくこともあり、今後が期待されています。

もともと再エネは、主力電源の火力発電、原子力発電の補助的な役割を担ってきました。その意味でも非常に大事な発電技術ですが、近年では全需要の20%近くを担っている重要な電源で、今後も成長が期待されます。

一方で昼間の電力需要を上回る天候によって左右されてしまう特性があります。余る電気を貯めたり、足りない電気を補ったりする必要があるのです。現在はこれをガス火力で補っていますが、カーボンニュートラルに向けては、蓄電池の導入が不可欠になります。そこでAIやIoTといったテクノロジーを活用しながら、より精緻に予測・管理できるクラウドプラットフォームを開発中で、来年後半に提供開始の予定です。

「一緒に取り組めば何かが変わる」と確信して出資

――2022年2月、NDVはbooost technologiesへの出資を発表。Tensor Energyを伴走型インキュベーションプログラムの第6期に採択するなど、早くから注目してきました。西田さんがbooost technologies担当、坂下さんがTensor Energy担当ですが、この2社と一緒に活動したいと思ったきっかけは。

西田氏

電気通信事業を主力事業とするNTTグループは日本の商用消費電力の1%近くを消費している巨大な需要家です。2021年9月にグループ全体で新たな環境エネルギービジョンを発表してカーボンニュートラルの目標を掲げたこともあり、お互いにとってシナジーがあると考えました。

とはいえ、話題になっているからお声がけしたわけではありません。ここ数年、日常生活でも電力需給の逼迫、電気代の高騰、年を追うごとに増える天候不順を身近に感じるようになり、エネルギーや気候変動の問題が自分ごとになっていました。

誤解を恐れずに言えば、我々はロジカルに解けない問題に直面していると思います。電気の安定供給には発電した分だけ同時に消費する同時同量が原則ですが、これは余剰電力を効率よく蓄積する技術がないということ。つまり、エコノミカリーに循環できる技術がまだ存在していないのです。なかなか解決策が見いだせないにもかかわらず、CO2削減は義務化され、原発の問題も未解決のままです。

そんなことを考えていたタイミングで青井さんとお会いしたのが2020年の暮れ。そこから絶えずコミュニケーションを取り、何ができるのかをともに議論してきました。NDVは常に、スタートアップとNTTグループをつないで価値を生み出すことを使命としています。ENERGY X GREENという画期的なソリューションを活用して、一緒に取り組めば何かが変わると自分の中で確信できたこともあり、出資を決めました。

坂下氏

当然ながら、再エネの普及は不可避です。しかし「再エネ促進賦課金」の上乗せによって国民の負担が増えている現実があります。2012年から始まったFIT制度(「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」)は再エネ比率上昇に貢献しましたが、20年間、高値で電気の買取を保証して、そのコストを電気の消費者みんなで負担する仕組みなので、社会コストが高く、持続可能ではありません。

そうしたモヤモヤを抱えながら「課題解決策はないのだろうか」とたくさんのスタートアップをウォッチする中でTensor Energyと出会いました。Tensor Energyはこのアンバランスに正面から向き合い、将来的に再エネ市場をどのように変えていくかを真剣に考えています。そこに注目して、NTTグループとの橋渡しをしたいと考えたのです。

NTTグループでも大型の太陽光発電所を建設するなど再エネ事業に力を入れています。しかし広い土地がなく、これから太陽光発電所は小型化していくと予想されています。そこでは効率的な発電と管理が新たな課題として浮上しますが、Tensor Cloudは正に最適なソリューションだと感じています。

――NDVとの取り組みの進捗状況は。

青井氏

NTTの各グループ企業からENERGY X、ENERGY X GREENそれぞれで協業の機会をいただいています。我々は組織が小さいので、割けるリソースがNTTグループに比べたら圧倒的に足りない。多種多様な要望がある中で、最もインパクトを生みやすい進め方を選択する必要があります。最初のボタンを掛け違えると逆に迷惑をかけてしまいますから。その点を意識して西田さんと慎重に進めています。

西田氏

CO2可視化ができる企業は少ないため、NTTグループ以外からも膨大な問い合わせが入っています。CVCであってもスタートアップの成長を支援することが第一義ですから、どの企業と優先的にプロジェクトを進めるかが重要になってきます。念入りに調整しながら、双方が最もハッピーになれるように動いているところです。

堀氏

いざ協業を始めると、想像以上に取り組みのスピードが速かったので驚いています。逆にこちらの目線が上がった感じです。その期待に応えるために、私たちも開発のスピード、事業の展開スピードをしっかり上げていかなくてはいけない。まだまだステージの早いスタートアップですが、成長を牽引していただいていることに感謝しています。

坂下氏

Tensor Energyは、これからシリーズAを検討するタイミング。まだステージも早かったものの、再エネ事業を扱うグループ企業に紹介したら「これぞ我々が困っている課題を解決するソリューション」と言ってもらえました。

堀氏

私たちのプラットフォームは実際の送電をコントロールする部分が不可欠です。そう考えると、NTTグループのようにアセットを持っている企業と協業して初めてサービスが完結します。その壁を一緒に乗り越えられれば嬉しいですね。

なぜこのビジネスをやっているのか、その思いを伝えることから始める

――カーボンニュートラル、GXはどのように進化していくのが理想だと考えますか。

堀氏

先ほどロジカルに解けないとの話がありましたが、時間の視点が欠けているから難しいのだと思います。日本企業にとっては今が転換期。20年先、30年先の企業価値を上げていく目線で見れば、面倒だと思えるカーボンニュートラルにも矛盾がなくなります。植樹した木を伐採できるのが数十年後であるのと同じで、GXの取り組みは長期スパンで考えるべきものだと考えています。

青井氏

国や自治体、各業界を代表する企業から中小企業も、教育機関、あらゆる組織も、各家庭もすべて含めて、カーボンニュートラルは世界中のミッションになりました。地球に住み続けるためには、上記各々がネットゼロリーダーになり、自ら意識を変革してアクションを起こすことが大事になってきます。最近では線状降水帯のような局地的豪雨が日常化し、気候変動の影響を誰もが体感しています。だからこそ、カーボンニュートラルの重要性を肌で感じているのではないでしょうか。

我々はいつも企業に対して「なぜこのビジネスを手がけているのか、なぜ脱炭素に取り組む必要があるのか」といった“思い”を伝え、理解と同意を得た上でプロジェクトを進めています。とりあえずGXをやらねばいけないとの理由から支援サービスやコンサルティングに飛びつくケースが散見されますが、GXの推進には脱炭素がもたらす未来像の共有が最も重要だからです。

ですからプロジェクトを進める中で、ご担当の方が「このプロジェクトがきっかけで子どもの将来を考え、価格は高くなったが電気をCO2フリープランに申し込みました」「太陽光発電を設置しました」といった話を聞くとすごく励みになります。最終的には一人ひとりが世界を変える気持ちで取り組まないと達成できない非常に大きな課題ですが、そうした意識を少しずつでも広めていくことも我々のミッションだと捉えています。

――NDVにとっても意義のある“未来への投資”になります。

坂下氏

この領域にフォーカスして事業を展開している企業はほかには見当たりません。今はしっかりと土台を作る時期。まずはNTTグループでの試用を検討しながら、いずれは再エネ全般のデフォルトなプラットフォームにまで育ってもらいたい。仕組みを整備し、安定した利益が出せるようになれば、日本の再エネの定着にも貢献できるはずです。

西田氏

これからの企業にとってはGXに取り組むことが株価上昇や企業価値向上など、直接的な恩恵につながります。そしてカーボンニュートラルの領域では、booost technologiesはカテゴリーリーダーになる資質を持っています。青井さんは海外の成功事例も含めて知識も豊富ですから、booost technologiesが大企業の先生となる可能性もある。それこそGXの世界の面白さだと思います。